最近では「できるだけ費用を抑えたい」「小さく身内だけで見送りたい」といった理由から、葬儀社を使わずに葬儀を行えないかと考える方が増えています。

結論から申し上げると、法律上は可能です。ただし、実際にすべての手配を個人で行うのは非常に大変で、かえって負担や費用が増えるケースも少なくありません。

自分で葬儀を行う場合に必要な手続き

葬儀社を通さずに火葬を行うには、以下のような準備が必要です。

- 死亡診断書の受け取り

- 市役所への死亡届提出と火葬許可証の取得

- 火葬場の予約と現地ルールの確認

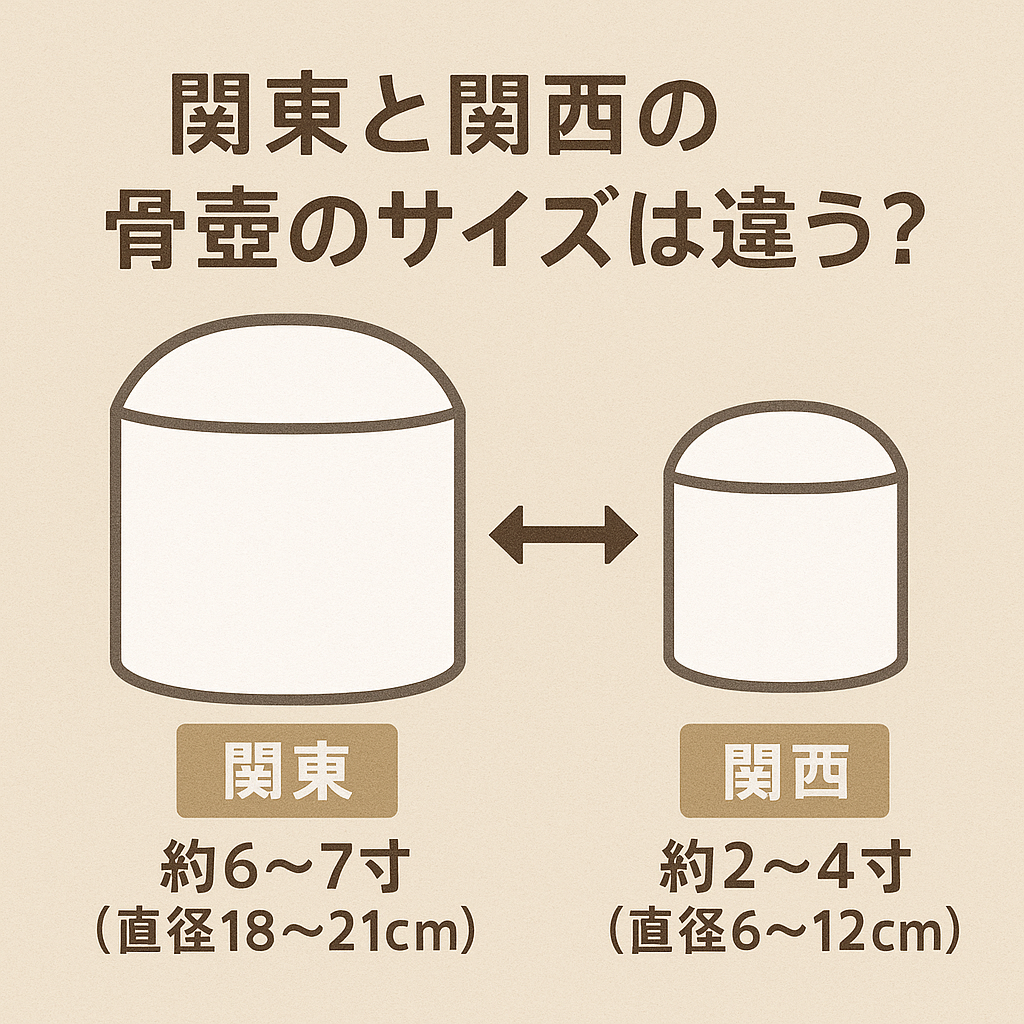

- 棺や骨壺の手配

- 安置場所の確保(ドライアイスや面会対応など)

- 霊柩車や搬送車の手配

- 納棺や火葬場での収骨までの対応

一見、簡単にできそうに思えるかもしれませんが、それぞれに専門性や搬送資格が必要な場面も多く、実際には非常に手間がかかります。

費用を抑えたいはずが「割高になる」ことも

「自分たちでやれば安く済む」と思われがちですが、個別に棺や骨壺を買ったり、霊柩車をスポットで頼むと、葬儀社のセット価格より高くつくこともあります。

さらに、火葬場の導線やルールを知らずにトラブルになるケースや、安置中のご遺体管理(ドライアイス交換や面会準備)に悩む方も多く見受けられます。

必要な部分だけ依頼するという選択肢も

当社ライフサポートでは、「お式は行わず火葬だけしたい」「安置と搬送だけ頼みたい」など、ご家族の負担を減らすための部分的なご依頼にも対応しています。

例えば、火葬のみのプランをご用意。棺・骨壺・搬送・火葬場手配・安置室など、最低限必要なものはすべて含まれています。

「自分でやるよりも楽で、結果的に安かった」とお声をいただくことも多いです。

まとめ:法律上は可能でも、現実的には非効率な面も

葬儀社を使わない葬儀は、制度上は可能です。しかし、搬送・納棺・手続き・物品手配までをすべてご家族で担うのは、時間・手間・精神的な負担が大きく、結果的に割高になることもあります。

ご家族の希望に応じて「必要なところだけ依頼する」ことが、もっとも賢い選択になるかもしれません。

事前相談・見積もりは無料です

ご希望やご事情にあわせて最適な方法をご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

📞 0120-873-444

https://anshin-sougi.jp

柏市・松戸市・我孫子市・流山市など、千葉県全域で対応可能です。