~知っておきたい、混雑の理由と対策~

はじめに

「火葬場が混んでいて、すぐに火葬できないと言われた…」

ご家族が亡くなられた際に、そんな話を耳にした方も多いのではないでしょうか。

この記事では、火葬場が混み合う理由と、遺族として取れる対策についてわかりやすく解説します。

火葬場が混む3つの主な理由

1. 火葬炉の数が限られている

多くの市区町村では、火葬場の火葬炉(火葬を行うための設備)は限られており、1日に対応できる件数も決まっています。たとえば1炉につき1日3件ほどが限界。

人口の多い地域ではそれだけで飽和状態になります。

2. 友引を避ける傾向がある

仏教の考え方で「友引」は葬儀や火葬を避ける日とされているため、友引前後に予約が集中します。

結果、特定の日に混雑が偏ってしまいます。

3. 高齢化と冬季の死亡増加

日本は高齢化社会。死亡数は年々増加傾向にあります。

さらに、1~3月の寒い時期は体調を崩しやすく、死亡件数が増えるため、特にこの時期は火葬場が混雑しやすいのです。

火葬場が混んだとき、どうなる?

- 希望の日程で火葬できない

- 安置期間が延びる

- 葬儀のスケジュールを変更せざるを得ない

このような事態になることもあります。

場合によっては、他市の火葬場を利用するケースも出てきます。

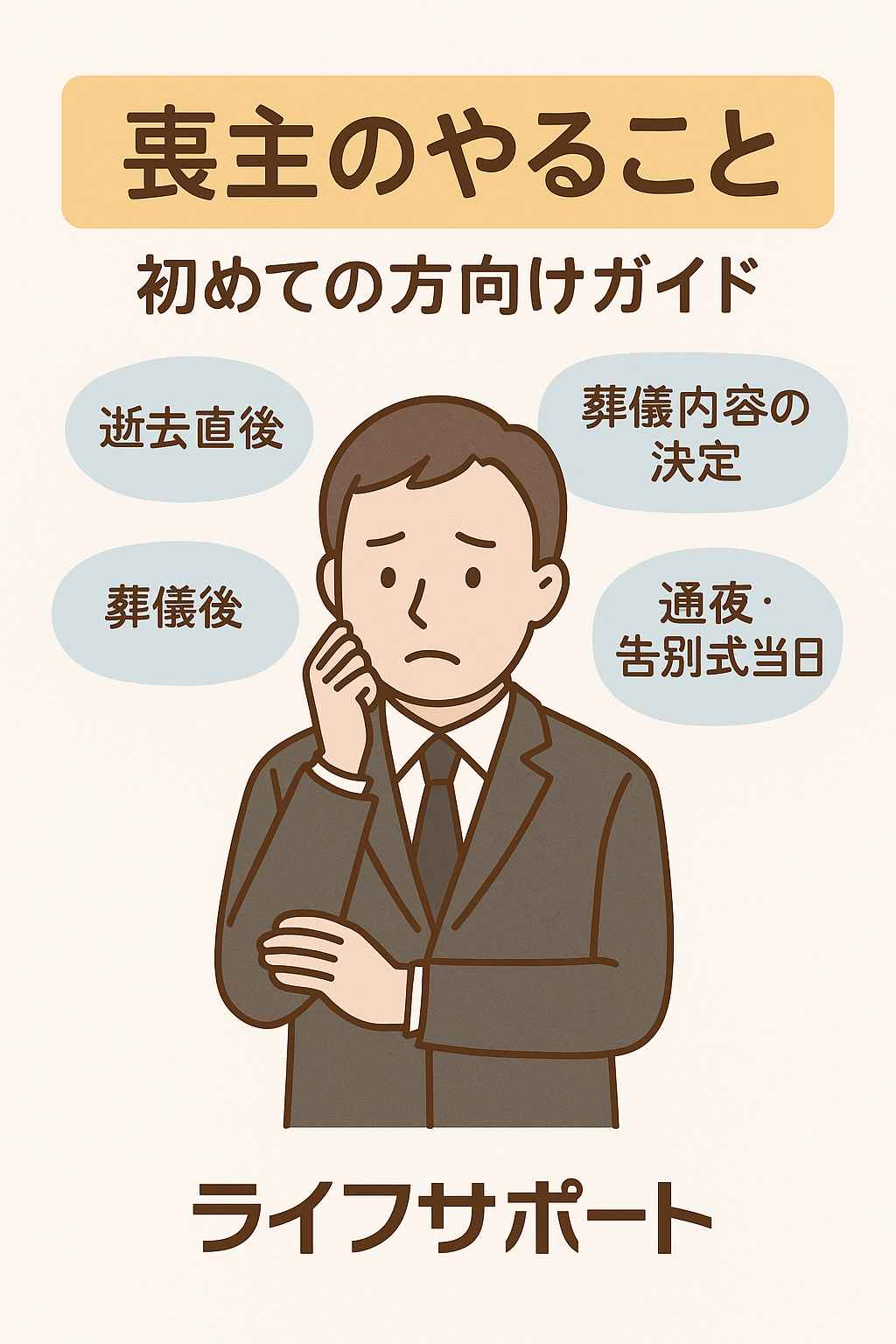

対策としてできること

● 事前相談・事前予約

万が一に備えて、地元の葬儀社に事前相談をしておくことが大切です。

最近では「事前に火葬場の混雑傾向を教えてくれる」葬儀社も増えています。

● 通夜・葬儀を別日で調整する

「通夜は先に行い、火葬は数日後」という柔軟なスケジュールを組むことで対応できる場合があります。

● 民間安置施設の活用

火葬までの待機期間を快適に過ごすため、民間の安置施設を利用するのも一つの方法です。

まとめ

火葬場が混むのには、明確な理由があります。

しかし、あらかじめ情報を知っておくだけで、慌てずに対応することができます。

私たちライフサポートでは、

千葉・埼玉・茨城県の火葬場事情に精通したスタッフが、

ご家族の状況に合わせてスムーズに火葬日程を調整できるようお手伝いしています。

「万が一の時、ちゃんと対応できるだろうか…」とご不安な方は、

どうぞお気軽にご相談ください。

株式会社ライフサポート

0120-873-444(24時間受付)

地域に密着した安心の葬儀社です。

📞 24時間対応フリーダイヤル:

0120-873-444

🔗 公式サイト: https://anshin-sougi.jp/