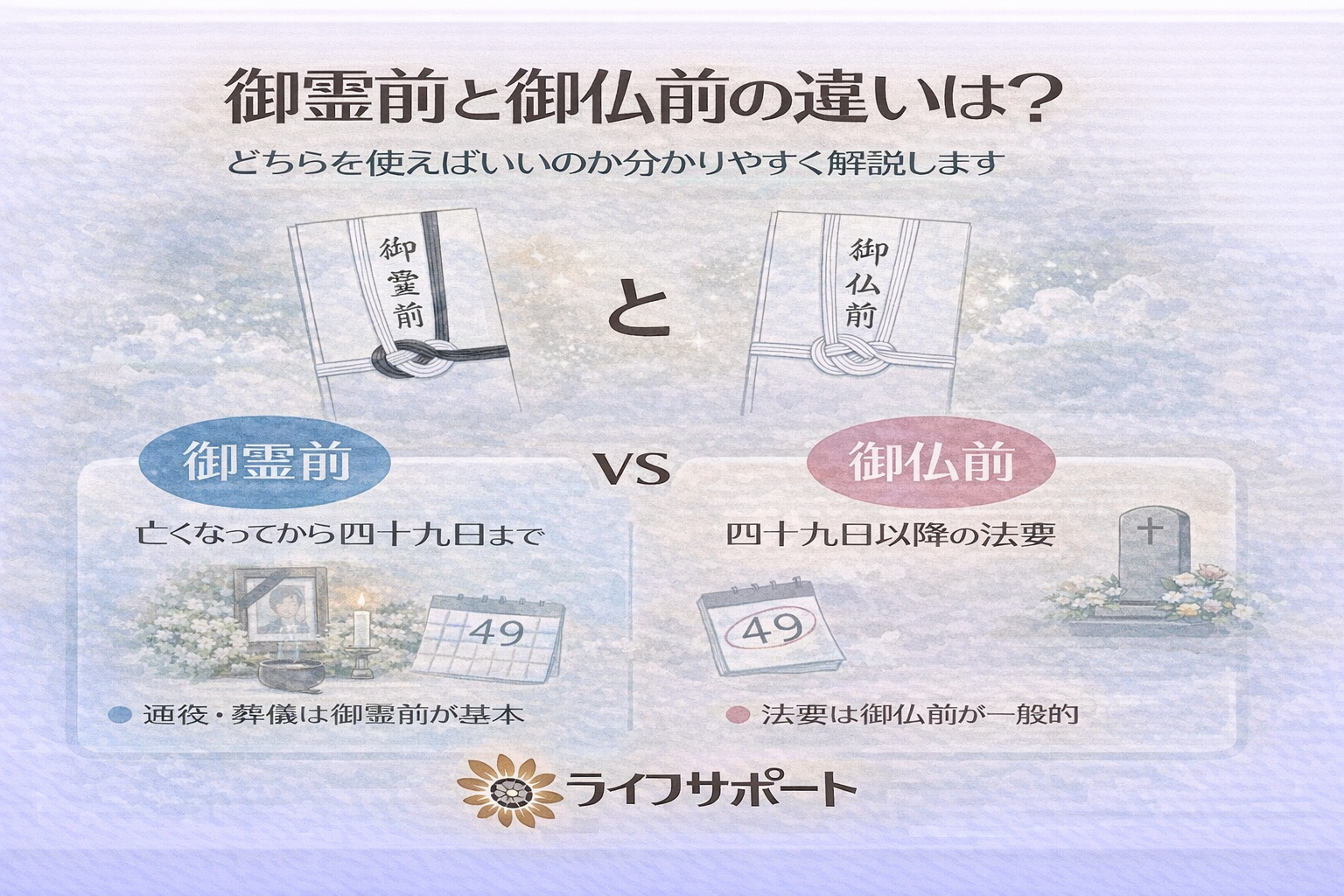

御霊前と御仏前の違いは?どちらを使えばいいのか分かりやすく解説します

香典袋を書くときに、

「御霊前?御仏前?」

と手が止まった経験はありませんか?

実際、葬儀の現場でも

とても多い質問のひとつです。

この記事では、

御霊前と御仏前の違い、

そして迷ったときの考え方を、分かりやすく解説します。

結論|基本の違いは「タイミング」です

まず結論からお伝えします。

- 御霊前(ごれいぜん)

→ 亡くなってから、仏になる前 - 御仏前(ごぶつぜん)

→ 仏になったあと

この考え方が基本になります。

御霊前とは?

御霊前は、

亡くなった方の「霊」に対してお供えする、という意味です。

一般的には、

- 通夜

- 葬儀・告別式

- 四十九日より前

で使われることが多い表書きです。

仏教では、亡くなってから四十九日までは

まだ「霊」の状態と考えられています。

御仏前とは?

御仏前は、

仏になられた方へお供えする、という意味になります。

主に、

- 四十九日法要以降

- 一周忌、三回忌などの法要

で使われる表書きです。

ここがややこしい|宗派による違い

実は、宗派によって考え方が少し異なります。

たとえば、

- 浄土真宗

→ 亡くなるとすぐ仏になる、という考え方

→ 通夜・葬儀でも「御仏前」を使うことが多い

ただし、

一般の参列者がそこまで細かく把握するのは難しいですよね。

迷ったときはどうすればいい?

迷った場合は、次の考え方で大丈夫です。

- 通夜・葬儀なら「御霊前」

- 法要なら「御仏前」

これでほとんどのケースは問題ありません。

最近は、

多少表書きが違っても、失礼にあたることはほぼありません。

宗派が分からないときは?

宗派が分からない場合も、

👉 御霊前を選べば無難

と覚えておくと安心です。

実際、葬儀の現場でも

「御霊前」で持参される方が一番多いのが現状です。

葬儀社としてお伝えしたいこと

御霊前・御仏前で悩んでいる方の多くは、

「失礼にならないか」をとても気にされています。

でも大切なのは、

- 形式よりも気持ち

- きちんと弔う心

です。

分からないことがあって当然ですし、

誰も責めることはありません。

まとめ|御霊前と御仏前の違い

- 御霊前:亡くなってから四十九日まで

- 御仏前:四十九日以降の法要

- 通夜・葬儀は御霊前が一般的

- 迷ったら御霊前でOK

ご相談・お問い合わせ

香典や葬儀のマナーについても、

「こんなこと聞いていいのかな?」という内容で大丈夫です。

株式会社ライフサポート

📞 0120-873-444(24時間受付)

🌐 https://anshin-sougi.jp/

状況に合わせて、分かりやすくご案内いたします。