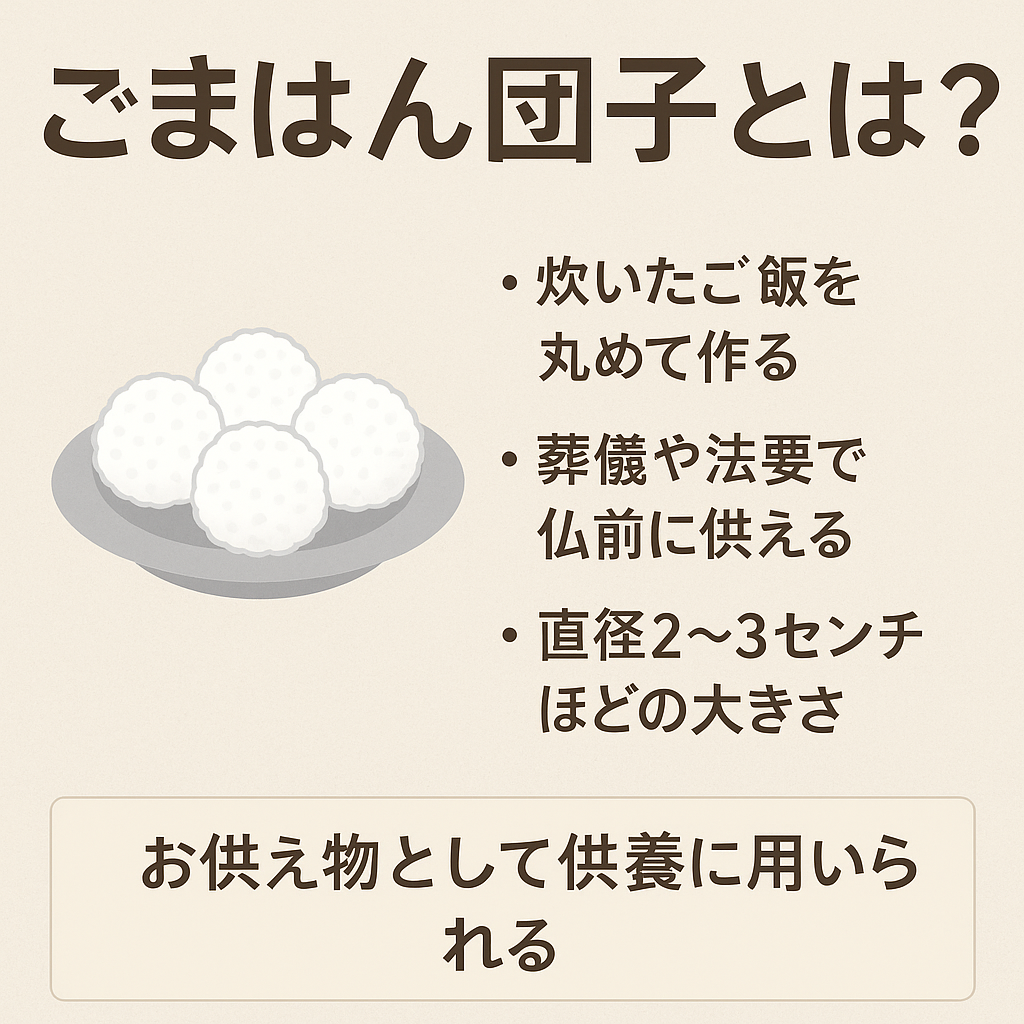

ごはん団子とは?

ごはん団子とは、炊いたご飯を丸めて作る団子のことで、主に仏式の葬儀や法要に用いられます。一般的には直径2~3センチほどの小さなお団子を数個作り、お供え物として仏前に供える習わしです。地域や宗派によって形や呼び名が異なることもあります。

ごはん団子の意味

ごはん団子にはいくつかの意味が込められています。

- 故人への供養:故人が生前に食べていたご飯を模して供えることで、「あの世でも飢えることなく過ごしてほしい」という願いが込められています。

- 仏さまへのお供え:仏教では、食べ物を供えることで感謝や祈りの気持ちを表します。ご飯は日本人にとって主食であり、特に大切なお供え物とされてきました。

- 六道を表す団子:地域によっては、六つの団子を供えることで「六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)」を表し、故人が迷うことなく成仏できるよう祈る意味を持つこともあります。

ごはん団子の作り方

作り方はとてもシンプルです。

- 普段どおりにご飯を炊く

- 手を軽く水で湿らせ、塩はつけずに小さく丸める

- 一般的には6個または12個を一皿にのせて供える

塩を使わないのは、お供えは清浄なものであるべきとされるためです。

供える場面

ごはん団子は、以下のような場面でよく供えられます。

- 枕団子(亡くなられた直後、枕元に供える)

- 通夜・葬儀の祭壇

- 四十九日や一周忌などの法要

特に枕団子は、地域によっては故人が亡くなった直後にご家族が急いで作り、枕元に供える大切な儀式とされています。

まとめ

ごはん団子は、単なるお供え物ではなく、故人の安らかな旅立ちを願う心が込められた供養のかたちです。

葬儀や法要に参加した際に目にすることがあるかもしれませんが、その背景を知ることで、より一層丁寧な気持ちで故人を偲ぶことができるでしょう。

📞【フリーダイヤル】0120-873-444

🌐【公式サイト】https://lfsup.com

株式会社ライフサポート|公営斎場専門の葬儀社(千葉県・茨城県・埼玉県)

大切な「その時」のために、後悔のない準備を。ライフサポートは皆様の安心をお手伝いします。